訪問看護における看護計画の書き方とは?作成するポイントや注意点

訪問看護を提供するにあたって、療養上の目標や、目標を達成するため具体的なサービスを記載するために訪問看護計画書の作成は必要となります。看護計画書を作成する際には標準看護計画や看護診断(NANDA-I)を用いることが多いのではないでしょうか?しかし、全ての看護診断名に合わせた標準看護計画を立案するのは困難であり、さらに訪問看護では病棟看護よりも個別性が重視されるため、特に難しく感じている方も多いでしょう。

この記事では、訪問看護での看護計画の書き方について紹介します。訪問看護計画を作成するのポイントや注意点を紹介しているので、訪問看護の看護計画作成や、書き方に不安のある方は、ぜひ参考にしてください。

訪問看護計画とは

訪問看護業務や訪問リハビリを行うためには、医師が発行する「訪問看護指示書」が必要となります。指示書の交付を受けた後、訪問看護ステーションと療養者が利用契約を結び訪問がスタートします。そして、訪問看護ステーションは訪問看護指示書に基づいて「訪問看護計画書」を作成します。また、介護保険でのサービスを行なっている場合には、担当ケアマネジャーへ計画書を提出します。訪問看護計画書は看護・リハビリテーションの目標、療養上の課題・支援内容、その評価をまとめたもので主治医のほか利用者や家族にも定期的な提出が義務付けられています。

さらに訪問看護計画書は初回訪問のとき、主治医からの指示が変更されたときやケアマネジャーが作成する居宅サービス計画書が更新されたとき、利用者の状態によって変更が必要になったときに作成および提出が必要です。計画書の毎月の提出は定められていませんが、できれば毎月交付して利用者や利用者家族に確認してもらいましょう。

訪問看護計画の書き方

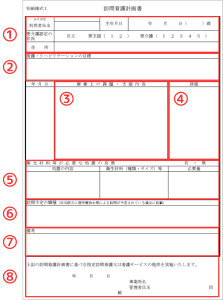

① 利用者の基本情報

利用者の氏名、生年月日、要介護度、住所等の基本情報を記載します。

② 看護・リハビリテーションの目標

目標は訪問看護指示書の内容や居宅サービス計画書の目標も踏まえて設定します。その上で利用者や家族が希望する生活に向けて、個別性のある目標設定にしていきます。目標立案時は以下3つのポイントを押さえておきましょう。

- ケアプランに準じた内容になっているか

- 主治医の指示に準じた内容になっているか

- 利用者とその家族の希望が盛り込まれているか

例えば、Aさんとご家族が「無理はせずなるべくゆっくり家で過ごしたい」と希望していたとします。しかし、目標が「家族で旅行する」「1日1回は車いすで20分程度散歩をする」といった内容では、利用者の希望と目標が相違していることになります。

また、目標は利用者や家族の希望だけでなく主治医の指示とケアマネジャーが作成するケアプランに準じた内容でなければなりません。主治医からのケアプランの安静度が「車いす座位まで(屋内)」となっている場合、上記目標は医師の指示とは異なるものになってしまいます。ケアプランの目標も主治医の指示に沿った内容になっているため、訪問看護で立案する目標は「利用者と家族の希望」「主治医の指示」「ケアプラン」に従った内容にしていきましょう。

③ 療養上の課題・支援内容

療養上の課題・支援内容の項目には、「看護・リハビリテーションの目標」とリンクした内容を記載します。療養上の課題には、現在生じている課題や、その状態が続くことによって引き起こされる課題など目標を達成する上で課題となっている事柄を記載します。利用者は複数の課題を抱えている場合が多いですが、質の高いケアを提供していくためには、ある程度課題を絞り込む必要があります。また、訪問看護で介入できないような課題は挙げないようにすることが重要です。

支援内容には、療養上の課題を解決するための方法、看護介入の具体的内容を記載します。病院で書く看護計画では、米国看護診断協会が提唱する「NANDA-I」で定められた看護診断名(例えば「非効果的気道浄化」など)に合わせて作成されている標準看護計画をベースに療養上の課題・支援内容を記載することが多いでしょう。また、病院の電子カルテに標準看護計画が搭載されている場合もありますが、訪問看護では在宅療養のため、標準看護計画の中に個別性の高いケアを取り入れることが必要となります。

④ 評価

評価は月の初日に計画した内容に対し行います。そのため、初回計画書の評価欄は空白で交付します。そして翌月の計画書の評価欄には前月の計画の評価を記載します。

療養上の課題や支援内容を踏まえ、1ヶ月看護計画に沿って看護を提供した結果、どのように成果を出したか記載し、改善や維持ができたか、もしくはできなかったかを評価します。改善や維持ができなかった場合には、再度アセスメントを行い、記載した計画を継続すべきか、もしくは変更するべきかを検討し翌月の計画を練り直します。

⑤ 衛生材料等が必要な処置の有無

処置の内容ごとに衛生材料(種類・サイズ)の有無に〇をつけ、必要な場合はその必要量を記載し、それらが変更される場合はその都度、訪問看護計画を変更しましょう。必要量の欄には1ヵ月間における使用量を記載します。

⑥訪問予定の職種

看護職員(保健師・助産師・看護師・准看護師)以外の職種も訪問する場合、訪問予定の職種及びその訪問日について、利用者に分かるように記載する必要があります。ただし看護職員のみの訪問の場合は記載の必要ありません。利用者の状態等により訪問予定の職種と実際に訪問する職種が異なっても問題ありませんが、その場合は利用者へしっかりと説明するようにしましょう。

(記載例1)

1・4・8・11・15・18・22・25・29 日:看護師

3・10・17・24・31 日:理学療法士又は作業療法士

(記載例2)

看護職員:週に2回、月・木曜日に訪問

理学療法士:週に1回、水曜日に訪問

⑦ 備考

特別な管理が必要な場合やほかの介護・医療保険、保健サービスの利用状況など、各項目に書ききれない留意事項を記載します。

⑧ 作成年月日

年月日の項目には、計画を作成した日にちを記載します。看護計画の見直しおよび修正した場合には、年月日も修正日に直します。毎月計画書の評価をして、見直しを行っている場合には、見直しを行った日付にしておきましょう。

⑨ 事業所名・管理者名

事業所名と管理者の氏名を各欄に記載します。

看護計画を作成するポイント

目標作成時の目線は利用者、曖昧な表現は避ける

目標の目線は必ず利用者とし、曖昧な表現は避けましょう。よくある間違いとして、看護師目線で目標を立案してしまうことがあるので注意が必要です。また、目標達成の目安がはっきりと分かるように具体的な数値を用いるなど、明確に達成できる目標を設定することも大切です。

× 看護師目線 例)誤嚥させない

〇 利用者目線 例)誤嚥しない

× 曖昧な表現 例)なるべく長時間車いすで過ごすことができる

〇 正しい表現 例)1日1回20分車いすに座って過ごすことができる

達成困難な目標は立てない

目標は長い時間をかけて達成する長期目標と、長期目標を達成するために立てる短期目標に分けられます。短期目標を達成することで長期目標が達成されるというイメージで立案します。どちらも達成困難な目標は立てず、現在の利用者の状態に沿ったものにしましょう。

療養上の課題には優先順位をつける

抽出した課題は、優先的に介入した方がよいものを考え、順位をつけていきましょう。優先度の高い課題には、命に関わるもの、またはQOL(生活の質)が著しく下がってしまうような課題などが挙げられます。看護問題リストでは#を使用します。一般的にはシャープと言いますが、看護記録では「ナンバー」と呼びます。この記載方法は一般的な看護計画記載方法と変わりません。優先順位の高いものから#1、#2とナンバリングされているという認識でOKです。

定期的に見直す

利用者の状態は介入するにつれて変化するため、療養上の課題は定期的に見直す必要があります。優先度が低い課題が上位になっている、新たな課題があるのに挙げられていない、といったことがないよう適宜調整していきましょう。

あまり悩まないようにする

療養上の課題は看護師によって見解が異なるものでもあります。課題として挙げてもいいのか、優先順位はこれでいいのか、など報告の仕方に不安がある場合は、自分だけで悩みすぎず他のスタッフに相談しましょう。また、カンファレンス(看護師による会議)にかけることもおすすめです。訪問看護は基本的にスタッフ1名で訪問するため、利用者から得た情報量が看護師により異なることもありますが、話し合うことで利用者の新たな側面が分かる場合もあるので、他のスタッフから得た情報も活かしていくことをおすすめします。

支援内容の書き方

看護計画に記載する支援内容は、利用者の療養上の課題を解決するために訪問看護で提供する内容を記載していきます。主には、療養上の課題とすることが生じていないかを確認するための観察項目や、療養上の課題を発展させないためのケア内容を記載します。できるだけ具体的な内容を記載することが大切です。

× 曖昧な表現 例)全身状態の観察

〇 正しい表現 例)血圧、脈拍、SpO2(酸素飽和度)の測定、呼吸状態、咳・痰の状態、浮腫の有無

曖昧な表現の例として挙げているように、全身状態の観察という記載だけでは、どこを具体的に看るのかが分かりません。課題に沿った観察項目を挙げていくことが重要です。

評価の書き方

評価には、介入した結果がどうだったかをアセスメント(評価・分析)して記載していきます。最終的には療養上の課題として立案したプランを継続するかどうかを明記。計画に変更がない場合は「プラン継続」もしくは「引き続き○○を行っていく」といったように来月もプランが引き継がれる旨を記入します。なぜプランを継続する必要があるのかが分かる内容を要点として押さえて記入していきましょう。初回の場合は空欄でもOKです。

看護計画書作成時の注意点

訪問看護計画書は最低2年間※の保存が必要です。

(参考:指定訪問看護及び指定老人訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準)

また、実地指導などで訪問看護計画書などの記録は、必要に応じて情報開示が求められることもあります。誰に見せても問題ないように、偽りのない内容を記載します。また、病状の変わらない利用者の場合、毎月内容をコピーをするだけになってしまっている場合もあります。これは楽だと思いますが、できればやめたほうが良いでしょう。わたし達がサービスの対象としている利用者は、生きている以上必ず変化があります。変わらないことの方が圧倒的に少ないので、状態に合わせた計画書の評価をしていきましょう。

作成効率と品質を両立する、iBow AI訪問看護計画・報告

訪問看護計画書や報告書の作成に時間がかかる、経験や得手不得手によって内容や書類の質にばらつきが出てしまう。そんな悩みを解消するのが、iBow AI訪問看護計画・報告です。iBow内で作成していただく計画書や報告書だけでなく、iBow内で作成する看護記録書Ⅰや看護記録書Ⅱを基に作成するため、整合性を保ちながら利用者一人ひとり合わせた適切な計画書や報告書を、ボタンを押すだけで作成できます。

計画書・報告書のベースをAIが作成し、最終的に看護師の目でチェックすることで、今よりも短時間で高品質な計画書・報告書の作成が可能に。さらにiBow AI訪問看護計画・報告はリハビリ訪問にも対応し、別添リハビリ報告書も自動で作成できます。看護・リハビリ両方の情報を一貫して管理でき、作業時間の短縮と業務の効率化を実現!

お問合せいただいた方にiBow AI訪問看護計画・報告で作成した計画書・報告書のサンプルをプレゼント中!iBow AI訪問看護計画・報告について詳しく知りたい方はぜひお問合せください。

まとめ

訪問看護における看護計画の書き方をご紹介しました。質の高いケアを提供していくためにも、利用者に沿った看護計画の立案はとても重要な業務です。この記事で紹介した内容やiBowなどを参考にして、訪問看護での計画立案のポイントを押さえ、利用者に満足してもらえるプランを立案していきましょう。

お役立ち情報

お役立ち情報