訪問看護の運営指導(旧:実地指導)

2022年に実地指導から名称を変更した運営指導。訪問看護事業を運営していく上で、運営指導(旧:実地指導/以下、運営指導) は避けては通れません。運営指導実施の通知が届くと、初めての方はもちろんのこと、経験者の方も少なからず緊張するのではないでしょうか。しかし、あくまでも運営指導は介護保険制度に基づいたサービスの質を確保するために国や自治体が事業所に対して行う支援です。訪問看護の運営指導において、どのような準備が必要なのか、この記事を読んで理解し運営指導に臨みましょう。

訪問看護の運営指導とは

訪問看護を含む介護事業所には、必ず都道府県や市区町村から運営指導が入ります。原則として指定申請の有効期間となる6年間に1回以上実施されます。

訪問看護の運営指導は都道府県や市区町村の職員が訪問看護事業所を訪れて、指定基準を満たして事業を運営しているか、や報酬を適切に算定・請求しているかなど、実際の運営状況を確認するものです。

また、これらの事実確認は基本的に書類・データなどの記録に基づき行われます。

運営指導・監査・行政処分の違いは?

運営指導と監査は混同されやすいですが、これらは別物になります。この段では運営指導・監査の違い、及び行政処分について触れていきます。

まず、運営指導と監査の違いは実施目的です。運営指導は前述の通り、訪問看護ステーションの正しい運営と介護保険制度に基づいてサービスの質を確保するために行われます。

一方の監査は、運営指導の結果、重大な違反となる可能性がある場合などに実施されます。さらに監査の結果、法令違反など違反が確定すると行政処分となります。また、行政処分にも段階があるため、行政処分=指定取消ではありません。

| 運営指導 | 訪問看護ステーションが正しく運営されているか、決められた項目を基にチェックを行う。指導を受けた場合も改善対応で運営継続可能。 |

| 監査 | 運営指導の結果、重大な違反となる可能性がある場合、監査となり立入検査が実施される。監査期間は長期になることもある。 |

| 行政処分 | 改善勧告や改善命令等の行政処分がくだされても改善されないなど、最も重い場合は指定取消となる。取消と同時に報酬返還請求も行われる。 |

訪問看護の運営指導での確認事項

続いて運営指導での確認事項について解説をしていきます。

訪問看護サービスの実施状況

運営指導は、書類・データ等の記録に基づき行われるため日々の業務で記録している記録書Ⅰ・Ⅱや報告書、計画書など所定の帳票を不備なく作成することが重要です。

例えば、「訪問看護記録書Ⅰ」は厚生労働省より記載しなければならない所定の項目(下記参照)が示されており、それらに沿ってアセスメントの記録を取るように指示されています。

| ①訪問看護の依頼目的 ②初回訪問年月日 ③主たる傷病名 ④既往歴、現病歴 ⑤療養状況 ⑥介護状況 ⑦緊急時の主治医・利用者等の連絡先 ⑧指定居宅介護支援事業所の連絡先 ⑨その他関係機関との連絡事項 等 |

参考:厚生労働省「訪問看護計画書等の記載要領等について」 (最終改定;平成30年3月26日 保医発0326第6号) p.11

上記のように、作成している帳票が、それぞれの条件・指示を満たしているかも運営指導上で重要なポイントになります。

訪問看護サービスの運営体制

運営指導は、指定の有効期間(6年)に少なくとも1回以上実施されることになっています。新規開業の場合は1年以内に事業所が運営指導を受ける可能性が高くなるでしょう。なぜならば、運営指導で最も留意しなければならないのは人員基準だからです。訪問看護ステーションの設立にあたり、看護職員として保健師、看護師又は准看護師が常勤換算にて2.5名以上必要です。

また、管理者は基本、常勤での勤務でなければいけません。令和6年度介護報酬改定により、管理者の兼務に関する基準が大きく変更されました。必要な資格を保有しているかどうかの確認はもちろんのこと、常勤換算で人員基準を満たしているか等の確認も必要です。この場合の「常勤」とは就業規則や労働条件通知書などで定める事になります。

さらに訪問看護ステーションにおける管理者の兼務と常勤換算については、自治体によって解釈や運用に違いがあることが分かっています(いわゆるローカルルール)。例えば、管理者業務時間を常勤換算に含める地域もあれば、含めない地域もあります。管理者兼務に関する地域の規制や解釈を必ず確認し、常勤換算2.5人の人員基準を満たしているか、管理者の兼務時間も考慮して確認しましょう。

参考:R6厚生労働省「指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準について」 の一部改正について

また、人員基準はタイムカード、勤務表、サービス提供記録などでチェックを受けるため、日頃ギリギリの人員で運営している事業の場合、多くは人員基準不備で指摘を受ける事になります。

指定申請時に氏名を記載した者が指定日から仕事に従事していない場合、虚偽の指定申請として指定取消となるケースもあります。そのため指定申請時の人員選抜はくれぐれも慎重に行う必要があり新規開業のステーションは特に指定時の人員基準を満たすことができているか運営指導によって確認される可能性が高いため注意が必要です。

訪問看護サービスの報酬体制

ターミナルケア加算はあらかじめ届け出が必要な加算です。

死亡日および死亡日前14日以内に2日以上ターミナルケアを要介護者に対して行った場合、当該者の死亡月に2,500単位が加算できるものです。

※ 介護予防訪問看護(利用者が要支援者)の場合は対象外となりますのでご注意ください。

※ 最後の訪問した時の適応保険(医療or介護)で加算を算定することとなります。

※ 介護老人保健施設におけるターミナルケア加算は別途見直しが入っておりますのでご注意ください。

| 厚生労働大臣が定める基準 |

| ① ターミナルケアを受ける利用者について24時間連絡が取れる体制を確保しており、かつ、必要に応じて訪問看護を行うことができる体制を整備していること |

| ② 主治医との連携の下に、訪問看護におけるターミナルケアに係る計画および支援体制について利用者および利用者等に対して説明を行い、同意を得てターミナルケアを行っていること |

| ③ ターミナルケアの提供について、利用者の身体状況の変化など必要な事項が適切に記録されること |

【関連記事】 2024年度訪問看護の介護報酬 改定ポイントのまとめ

ターミナルケア加算に関して、運営指導の際は「訪問看護記録書Ⅰ・Ⅱ」に下記項目が明記されているかを確認される可能性があります。従って、ターミナルケア加算を算定できる利用者の「訪問看護記録書Ⅰ・Ⅱ」についてはこれらのポイントを意識し、日頃から記載・記録することが大切です。

| ・終末期の身体症状の変化やそれらに対する看護の記録 ・療養や死別に関するご利用者様およびご利用者様の精神的な状態の変化や、それらに対するケアの経過記録 ・看取りを含むターミナルケアの各プロセスにおいて、ご利用者様およびご利用者様の意向を把握し、ご理解をいただいている旨の記載 ・ご利用者様およびご利用者様の意向に基づくアセスメントや対応の記録 |

退院時共同指導加算

主治医の所属する保険医療機関に入院中または介護老人保健施設に入所中で、退院・退所後に指定訪問看護を受ける利用者またはその利用者の家族に対し、退院・退所時に訪問看護ステーションの看護師等(准看護師は除く)と入院・入所施設の職員(医師・看護師、医師または看護師の指示を受けた准看護師)が、在宅療養での指導を入院・入所施設にて共同で行い、その内容を文書で提供した場合、原則月1回算定できる加算となっています。

上記の通り、退院時共同指導加算は訪問看護ステーションと病院(老健)共同で指導を行い、

その内容を文書で提供することが算定要件となっていましたが、2024年報酬改定によって文書以外の方法でも提供可能となっています。

文書以外での提出も可能となりましたが運営指導の際は、「退院時共同指導カンファレンスの記録」の提示を求められる可能性が高く、カンファレンス記録の準備は必須です。加えて、当該利用者が特別管理の状態にない場合、他の訪問看護ステーションが退院時共同指導を実施していないかを事前に確認しておくとスムーズです。また、退院時橋梁指導加算と初回加算は同時に算定できないため、こちらも運営指導で指摘されるポイントとなり注意が必要です。

訪問看護の運営指導の流れ

次に運営指導の流れとその時の注意点について大阪府の運営指導を参考に解説をしていきます。

実施通知

運営指導予定日の1ヶ月前に事業所へ行政から通知が届きます。通知内容をよく確認したうえで自主点検表・事前提出資料を作成します。

自主点検表などのフォーマットは厚生労働省のホームページでダウンロードできます。また自治体のホームページでも用意されている場合があります。そのため、指定申請の届け出を出した自治体のホームページをまずは確認してみましょう。

基本的には突然運営指導が行われることはありませんが、運営違反 や不正等が疑われる場合は、事前通知無しで実施されることがあります。

事前提出書類の提出

大阪府の場合、運営指導の事前通知に記載されている自主点検表・事前提出書類を作成後、運営指導実施1週間前までにメールで提出します。

運営指導当日

当日は行政の担当者がスケジュール説明等をまず行います。その後、施設内や書類等の確認が実施されていきます。

結果通知

運営指導後、約1ヶ月後に代表者宛に通知が送られます。大阪府の場合は郵送での通知となります。また、結果通知に指摘事項がある場合は改善報告書の提出が求められます。改善報告書の提出方法や提出日は結果通知に記載されているので必ず確認し、報告漏れがないようにしてください。

訪問看護の運営指導で指摘を受けないための対策

どの情報がどこに記載されているのか、どの帳票がどこに保管されているのかについては普段からわかりやすい情報管理をすることが大切です。

義務ではありませんが、連携している医療機関や介護施設のスタッフ、ケアマネジャーや利用者、その利用者との連絡記録も文書で事実確認ができるように準備しておきましょう。また、記録を残す際は、日付や時間・記入者等も記録しておくと運営指導時の確認もスムーズにできるので良いでしょう。

iBowを使って運営指導に備える

訪問看護専用電子カルテ「iBow(アイボウ)」は、日々の訪問看護記録、関連帳票類の作成、そしてそれらの情報共有・管理をいつでも、どこでも簡単に行うことが出来るクラウドシステムです。要件を満たした帳票を多数(50種類以上)ご用意していることはもちろん、求めている情報をすぐに検索して引き出すことが出来ます。

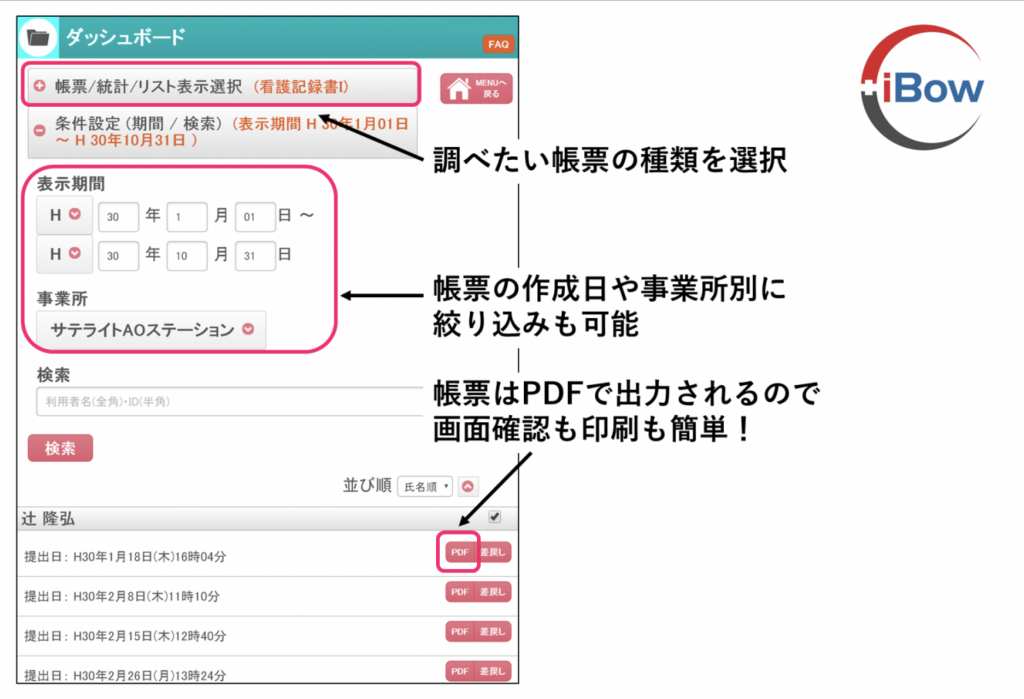

欲しい情報をすぐに取り出せる 「ダッシュボード」機能

iBowでは、作成した帳票は全て「ダッシュボード」メニューから探すことが出来ます。帳票を作成した日時や、事業所名、利用者さん氏名などで絞り込みが可能なので欲しい帳票をすぐに表示・印刷することが出来ます。

今回の運営指導のケースでは、訪問看護記録書Ⅱの提示を求められることが多かったそうですが

iBowのダッシュボード機能ですぐに検索・表示できたため、所要時間を短縮できたそうです。

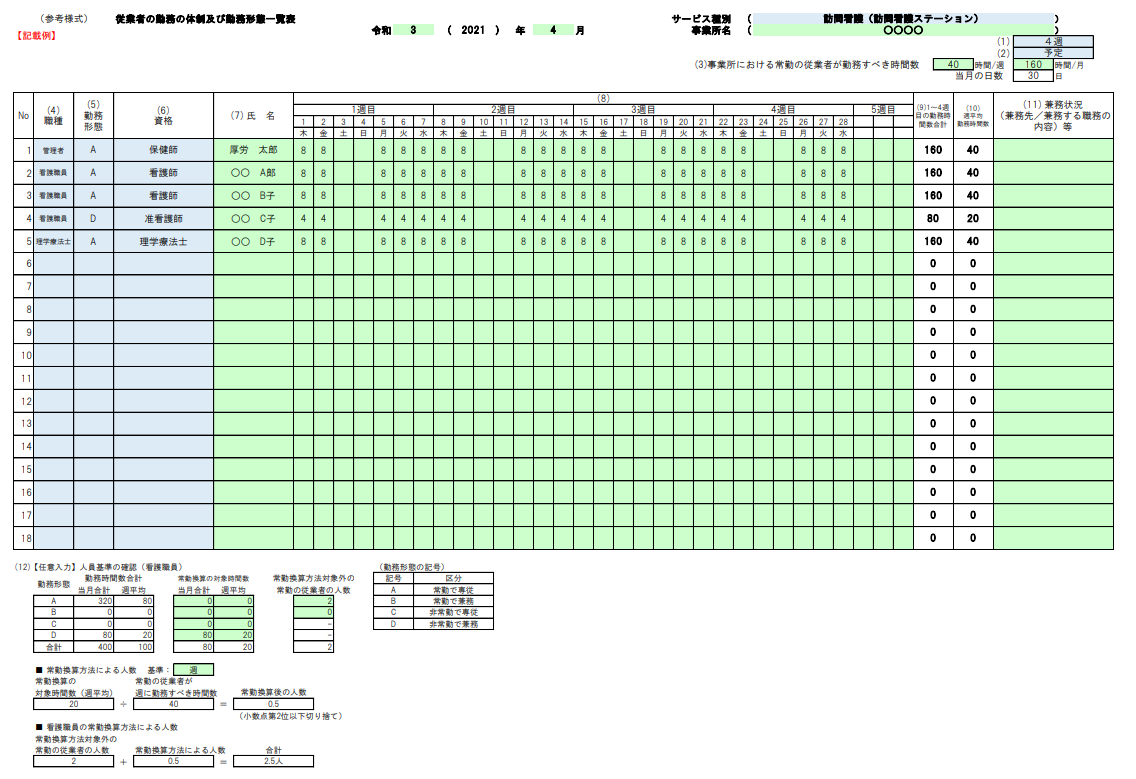

常勤換算表が自動作成できる iBow KINTAI

iBow KINTAI(アイボウ キンタイ)は訪問看護専用の勤怠管理サービスです。自宅や訪問先から、iPhoneなどのモバイル端末を使って出退勤打刻ができます。直行直帰やテレワークにもお役立てください。また、日々の出勤打刻をもとに常勤・非常勤・職種を区別して、勤務形態一覧表※を自動作成します。作成した勤務形態一覧表は、ボタン1つでエクセル出力も可能となり、予定と実績を切り替えられるので、常勤換算を見通し予測しながら毎月運営ができます。

無料で勤怠管理ができるiBow KINTAIの詳細はKINTAI特設サイトを御覧ください。

引用:別紙2(勤務表) (参考様式) 従業者の勤務の体制及び勤務形態 01_勤務一覧新様式_訪問介護 厚生労働省

運営指導にも最適なiBow e-Campus

訪問看護においては、感染症予防や高齢者虐待防止措置など、様々な法定研修を定期的に実施することが義務付けられています。しかし、多忙な日常業務の中でこれらを適切に管理・運営することは容易ではありません。

iBowの法定研修支援サービスなら、オンラインでいつでも受講できるので、忙しい現場でも、スキマ時間をうまく活用し法令に基づいた研修を受けることができます。また、研修受講後は受講証明書の発行がされます。

さらに、管理者は各スタッフの受講状況や進捗の確認ができるため運営指導で受講状況を求められた際にも慌てることなく対応していただけます。

まとめ

今回は運営指導をテーマにとりあげました。運営指導は訪問看護ステーションが適切に運営できていることを第三者目線として行政がサポートとして、チェックしてくれるものです。万が一、不正が発覚し指摘が入ってしまった場合も、今後運営していくうえで注意していかなければいけない箇所がわかって良かったと捉えてより良い運営を行い、利用者へ質の高い看護ケアを提供していきましょう。

お役立ち情報

お役立ち情報